A mediados de 2020, la población chilena vivía las consecuencias de una pandemia que arrasaba con todo: de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), casi un millón de personas había perdido su trabajo debido a las cuarentenas; de igual forma, la cesantía y la pobreza crecía en distintos sectores de todo el país y las ollas comunes eran, para miles de hogares, la única opción de obtener alimento. Para contrarrestar la grave crisis económica –y contra los deseos del Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera–, el Congreso aprobó a fines de julio de ese año el histórico y polémico primer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Miles de familias que se encontraban sin sustento económico ni posibilidades de superar la situación, debieron dejar sus hogares ante la imposibilidad de seguir costeando sus arriendos. Ese fue el contexto que motivó a algunas de ellas a tomarse un espacio en la comuna de Cerrillos, donde alguna vez estuvo el basural Lo Errázuriz, y construir allí viviendas propias. No fueron simples mediaguas. Aunque la construcción fue irregular y sin permisos de por medio, los recursos obtenidos por los retiros desde las AFP les permitieron levantar sus casas con solidez, con ladrillos y cemento.

Así se fue concretando “Nuevo Amanecer”, la que hoy es la toma más grande de la Región Metropolitana y la segunda a nivel nacional, con más de 10 mil habitantes y una extensión de 20 hectáreas.

“Nuevo Amanecer” es algo así como una miniciudad. Sus habitantes son familias que además de haber tenido que dejar sus arriendos, no han podido optar a la casa propia por motivos económicos y falta de beneficios estatales, entre otros motivos. Su realidad está lejos de ser algo aislado o excepcional; su historia se replica en las más de 81 mil familias que viven en campamentos al no poder acceder a una vivienda.

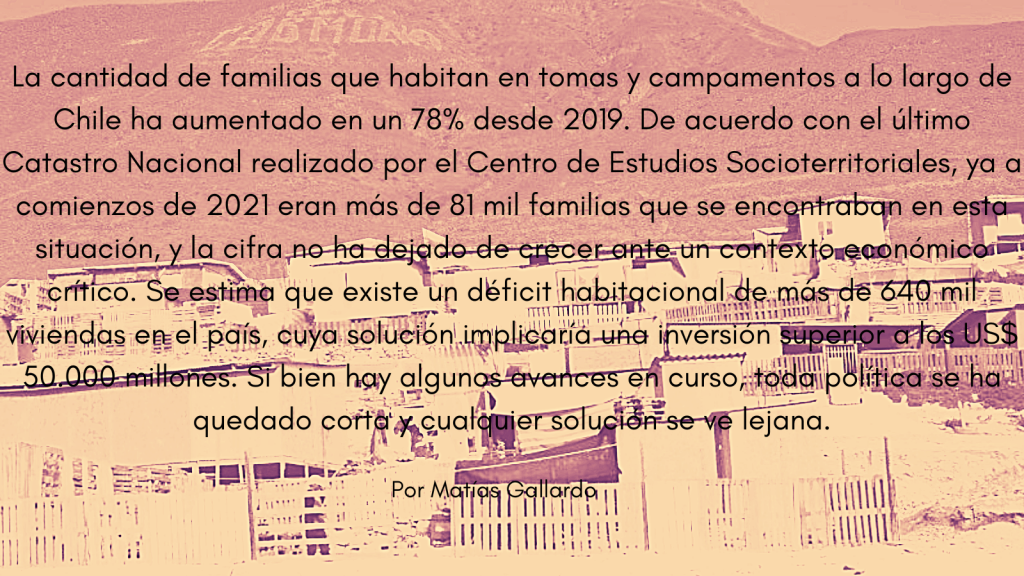

La cantidad de hogares que viven en estas condiciones ha aumentado un 78% desde 2019. La pandemia no hizo más que agudizar más este problema que venía agravándose de antes, y entre las razones que explican este fenómeno se encuentran los altos valores del arriendo, además de la cesantía y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios.

La situación actual, con una inflación general que ya supera el 13% anual y tasas de interés que siguen al alza, no ayuda para mejorar la sistémica falta de oportunidades de vivienda, que responde a una precaria y deficiente política habitacional en Chile que, según el testimonio de aquellas mismas personas que –dicen– se ven obligadas a tomarse ilegalmente terrenos desocupados, las mantiene en un círculo vicioso que no tiene solución. Este reportaje es sobre ese círculo vicioso.

***

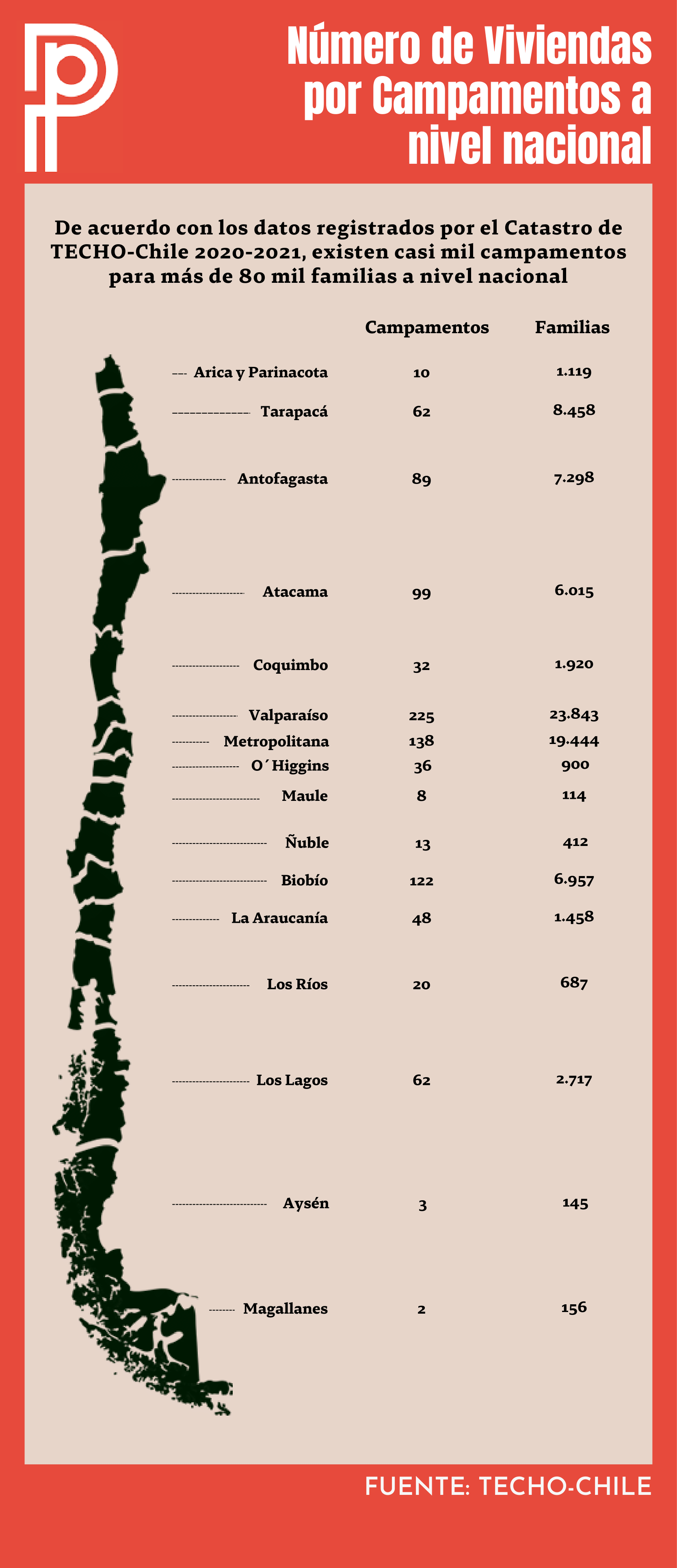

El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado por TECHO y la Fundación Vivienda a través de su Centro de Estudios Socioterritoriales (CES), evidenció que más de 81 mil familias viven en 969 campamentos distribuidosa lo largo del país. De acuerdo con el último catastro elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en 2019 eran 47 mil las familias que se encontraban dispersas en 802 campamentos. Esto significa un aumento del 74% en la cantidad de familias y de un 20% en la de asentamientos irregulares. Sin embargo, y como señala a Puroperiodismo Paula Dastres, investigadora del CES, esta crisis no es algo que pueda acotarse a los últimos años, sino que corresponde a un “problema que es preocupante en Chile hace varias décadas”.

Cabe señalar que esta alza se ha destacado por su exponencial aumento desde 2014, cuando la cantidad de familias en esa situación no llegaba a las 30 mil ni los campamentos a los 700.

La de Claudio Hernández es una de esas 81 mil familias. Regresó con los suyos a Chile tras vivir 38 años en Venezuela. Partieron arrendando, pero el valor era tan alto que apenas le quedaba una pequeña porción de su sueldo para sustentar el resto de sus gastos. Nada de lujos: alimentación, vestimenta, transporte, servicios básicos. Había que buscar otro espacio donde vivir. Comenzaron junto a otras familias en similar situación buscando en distintos lugares, entre ellos el de “Nueva Esperanza”, y acabaron por encontrar un espacio asequible: un campamento ubicado a un costado de la Autopista Central en Conchalí, llamado “El Esfuerzo”, el cual se divide en N°1 y N°2.

Uno de los vecinos del lugar le vendió su vivienda. “Era una casa ya más hecha, una prefabricada; así que hicimos negocio”, cuenta Claudio.

Hoy, en su hogar residen varias personas: Claudio junto su esposa e hijos, su madre y hermana junto con sus hijos, y su cuñado quien también cuenta con su familia. “La ampliamos con un segundo piso, le pusimos buenas bases de fierro y todo eso para sostenerla”, comenta.

“El Esfuerzo” cuenta con red eléctrica (años atrás ENEL instaló medidores en cada casa), algunas calles ya se encuentran asfaltadas y la municipalidad cada semana envía camiones aljibe que suministran en promedio mil litros de agua potable por familia. En cuanto a las aguas servidas, dado que el lugar cuenta con una red de cloacas, otros camiones se encargan de drenarlas.

Progresivamente se está urbanizando, añade Claudio, y “se está transformando de a poco en un lugar de vivienda”. Todo esto organizado por dirigentes y delegados quienes, cuando existen problemas en el lugar, se dirigen a las autoridades municipales, generando así estabilidad a las familias que habitan en las más de 500 viviendas que actualmente se encuentran erigidas en el sector.

El informe elaborado por TECHO cataloga este aumento como “histórico” y explica que, más allá del alza de campamentos en el país, lo más preocupante repercute en el aumento del número de familias que viven en estos: si los campamentos antes del estallido social de octubre de 2019 albergaban en promedio a unas 77 familias, hoy en cada uno habitan 139.

“Parte del problema que tenemos actualmente se debe a que como sociedad no hemos logrado detener el creciente problema de la asequibilidad de la vivienda. Es importante entender que las familias viven una trayectoria marcada por la exclusión habitacional y, por lo mismo, se debe analizar el problema con su complejidad histórica”, señala Dastres.

La investigadora añade a esto que el 85% de la población que vive en campamentos antes vivía en situación de allegado o arrendando: “El campamento es solo una etapa más de su vida en la precariedad habitacional”.

Las regiones que lideran en número de familias viviendo en campamentos son la de Valparaíso con 29,2% y una variación del 112% respecto a 2019; la Metropolitana con un 23,8% y una variación del 224%; y la de Tarapacá con un 10,4% y una variación del 107%.

***

La crisis en el acceso a la vivienda que se está viviendo en Chile corresponde a una de las peores de las últimas décadas. Nuevamente, el impacto de la pandemia y otros factores internos y externos que han golpeado a la economía nacional, ha incidido esta vez en los créditos hipotecarios, el precio en los materiales y, confluyendo todos estos factores, en el precio de los arriendos, que ha empujado a miles de familias a vivir en campamentos, pero también en calidad de allegados o hacinados (ver reportaje).

Estos problemas son desglosados en el estudio Déficit habitacional: ¿Cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorios?, realizado por la Fundación Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que comienza con la alarmante cifra de que en Chile existe un déficit habitacional de más de 641 mil viviendas. En esta misma línea, el estudio añade que el 84,4% de los afectados son personas y familias que viven en situación de allegados, hacinados o en viviendas irrecuperables, esto particularmente en las regiones Metropolitana (49,4%) y de Valparaíso (11%); le siguen Biobío, Antofagasta, Tarapacá y el Maule.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, señala que hoy se están enfrentando los problemas a largo plazo de esta problemática: “Hay una demanda habitacional que ha aumentado en el último tiempo, y efectivamente eso ha producido una presión sobre el suelo y sobre la vivienda, aumentando el precio”.

Por su parte, Clemente Larraín, coordinador de estudios de la organización, comenta que esta crisis puede explicarse por un significativo aumento en la demanda, que cuenta con factores como “la reducción del tamaño del hogar, la crisis económica y la migración”; esto junto con un empeoramiento del acceso a la vivienda motivado por el alza de precios de venta y arriendo.

Uno de los problemas que también explica el déficit de vivienda en el país es el poco acceso que tienen las familias más vulnerables, en el que, en muchos casos, quedan fuera de los procesos de selección que realiza el Minvu para entregar subsidios de arriendo o de compra.

Así lo vivió Claudio: al año después de regresar al país completó su registro social de hogares para así participar en estos programas, con la esperanza de salir seleccionado. Sin embargo, la respuesta año tras año era negativa. “Seguí y seguí intentando, para el del 2021 me inscribí también, pero fue la última vez que lo hice”.

Para Claudio la respuesta era siempre la misma y la frustración se mantenía, como si estuviera permanentemente en uno de esos sorteos en que siempre al levantar la tapa de la botella con la esperanza de encontrar la premiada aparece un “siga participando”, una y otra y otra vez.

“No hemos tenido políticas habitacionales que hayan permitido mediar esa demanda con esa oferta, para que de esa manera esto no termine en una exclusión habitacional creciente”, explica Bowen.

El estudio advierte que la mayoría de quienes componen estas cifras corresponde a familias vulneradas socialmente y que gran parte de ellas comparte elementos en común: cuentan con menor escolaridad, tienen una jefatura femenina y la gran mayoría se encuentran en situación de pobreza por ingresos. Una proporción importante de los hogares que compusieron este estudio se encuentra en esta última categoría, siendo las regiones de Arica y Parinacota (35,3%) y de Tarapacá (39,2%) las más críticas.

Respecto a enfocar una política pública en arriendos sostiene que en ningún caso. Sí hay formas de avanzar y aminorar esta falta de viviendas el arquitecto y magíster en desarrollo urbano Iván Poduje, sostiene que “lo primero es reducir la burocracia que hoy retrasa hasta en tres años la aprobación de un proyecto. Lo segundo es que necesitamos crear un subsidio de terrenos en barrios urbanizados con una construcción asistida. Y, tercero, sumar al Banco de Suelo fiscal toda la tierra en manos de empresas del Estado, incluyendo a las FFAA”.

Por su parte, Larraín enfatiza en que, para resolver esta crisis en el mediano plazo, “se requieren cambios estructurales de la política habitacional, que permitan identificar y reorganizar la demanda”, además de que son necesarios nuevos modelos de financiamiento, y disponer de suelo bien localizado, entre otros objetivos.

***

Durante la mañana del 3 de julio, el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentaron el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, documento que agrupa una serie de medidas para enfrentar el déficit habitacional del país.

El proyecto forma parte de la nueva Ley de Integración Social y Urbana, busca fortalecer el Banco de Suelos Fiscal y la construcción de 260 mil nuevas viviendas durante la actual administración. También establece un total de 6 mil viviendas de propiedad municipal “para la atención transitoria de situaciones sociales críticas, violencia intrafamiliar y necesidades habitacionales del adulto mayor, entre otras”, dice el documento.

Respecto al programa, Boric expresó que “estamos garantizando algo que debe ser el derecho de todos nuestros habitantes: tener una vivienda digna. Y creo que trabajar con esa ética y esa convicción nos va a dar un impulso para seguir nuestra meta y llegar a todos los territorios de Chile”.

Por su parte, el ministro Montes enfatizó que trabajarán para que las familias que viven en campamentos o en situación de allegados “tengan una respuesta”.

“Sabemos que esta respuesta no va a poder llegar a todas las personas, y de un día para otro eso no es posible”, añadió, ya que la cobertura del programa alcanzará solo un 40% de la demanda habitacional.

Desde Déficit Cero comparten la conciencia de urgencia del problema, así como también de que se requieren mayores recursos y prioridad para abordarlo. Sin embargo, “reaccionó tarde a la crisis”, señaló el coordinador de Estudios de Déficit Cero, Clemente Larraín: “Aunque no era posible prever todo lo que ha pasado, el diagnóstico sobre la crisis habitacional ya viene desde hace algunos años y demoramos en actuar”.

Paula Dastres enfatiza en que estos problemas son complejos de solucionar, donde “por más que se requiera, no podemos pretender solucionar en tres años lo que no se ha logrado hacer en décadas”.

Pese a que el plan gubernamental está todavía muy por debajo de las cifras de necesidad conocidas, los expertos lo reconocen como un avance, pero coinciden en que en paralelo se requieren políticas que complementen este esfuerzo puesto desde el Gobierno. Al respecto, Dastres menciona que TECHO-Chile propone la transitoriedad como política necesaria para garantizar un acompañamiento a las familias en su camino a la formalidad. “Esto se puede dar a través de barrios transitorios que permitan a las personas habitar en condiciones dignas hasta que se logre acceder a la vivienda definitiva”, explica la investigadora.

Poduje señala que es valorable el sentido de urgencia que se le dio a este programa, ya que responde a una realidad que hoy están viviendo miles de familias. Sin embargo, señala que la meta es muy conservadora. “Si potenciamos subsidios de terreno en barrios urbanizados y potenciamos el Banco de Suelo Fiscal, podemos llegar a 100 mil viviendas o terrenos por año. No necesariamente terminadas, pero sí avanzadas, o al menos con terrenos ya asignados a familias sin casa”.

Dos días después de la presentación del programa, en el marco de la XIa Conferencia Internacional de Ciudad, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se presentó el estudio Demanda de viviendas en suelo urbano: Desafíos sobre políticas integrales de viviendas y ciudad. Entre otros aspectos, el informe destacó que se necesitará la construcción de 143 mil viviendas por año hasta 2035, cifra que contrasta in extremis con la meta habitacional proyectada desde el Gobierno.

El gerente de Estudios del gremio, Javier Hurtado, en la instancia señaló que no se trata de un desafío menor “ya que, en la actualidad, cerca de 111.000 hogares acceden a una vivienda al año, por lo que generar 32.000 viviendas adicionales anualmente demandará un compromiso público-privado muy importante”.